Es begann mit einer echten Trouvaille

Im bekannten Basler Antiquariat Schlöhlein stieß Miriam Terragni auf eine bisher kaum beachtete große romantische Flötensonate, ein Genre, mit dem Solisten dieses Instrumentes nicht gerade reichlich gesegnet sind. Sie stammt von Max Meyer-Olbersleben, von dem man heute wenig mehr weiß, als dass er bei Franz Liszt in Weimar studierte und später Professor für Kontrapunkt und Komposition am Bayerischen Staatskonservatorium der Musik in Würzburg sowie Hof-Kapellmeister des dortigen Bischofs war. Seine Fantasie-Sonate aus dem Jahr 1883 sei, obwohl sie schon in mehreren Druckauflagen erschienen ist, völlig zu Unrecht fast vergessen, meint Terragni, und so bildete sie den Ausgangspunkt für ein (spät)romantisches deutsch-französisches Programm, das sie gemeinsam mit ihrer Klavierpartnerin Catherine Sarasin entwickelt hat.

Formal orientiert sich Meyer-Olbersleben an der klassischen dreisätzigen Sonate, die zahlreichen Spielanweisungen zeigen aber, dass er hochromantische Ausdrucksintensität erreichen wollte: Im ersten Satz, „lebhaft“ überschrieben, finden sich Notizen wie „mit aller Kraft“, der Solist hat Gelegenheit, mit Virtuosität und Tonvolumen zu brillieren. Der zweite Satz, Ständchen, beginnt „in gehender Bewegung“, danach folgt ein etwas mehr vorwärts drängender Teil („ziemlich bewegt“). Der dritte Satz Bacchanale beginnt mit dem Zusatz „ziemlich rasch und wild“, wechselt zu „sehr leicht“ und mündet nach einem sehr virtuosen Teil zunächst in einer kleinen, eher ruhigen Coda, bevor er in einem furiosen Schluss „immer schneller“ endet. Einen ähnlich brillant-virtuosen Tonfall wie in diesem Schlusssatz schlägt Meyer-Olbersleben in seiner 1879 entstandenen Ballade an, die seinem Kompositionslehrer Liszt gewidmet ist – auch hier verlangt er der Solistin einiges ab, in diesem Fall allerdings der Pianistin allein.

Mit Meyer-Olbersleben teilt August Wilhelmj das Schicksal des heute eher geringen Bekanntheitsgrades; zu seiner Zeit aber war das ganz anders: Als Violinvirtuose und -lehrer war er weltberühmt, zahlreiche Konzerttourneen führten ihn in die bedeutenden Musikmetropolen. Wilhelmj war begeisterter Wagner-Fan; und immerhin schätzte der Meister selbst ihn ebenfalls so, dass er ihn als Konzertmeister ans Bayreuther Festspielhaus berief und mit der Zusammenstellung des dortigen Orchesters beauftragte. Für Wilhelmj war es, wie für viele Virtuosen seiner Zeit, gängige Praxis, Werke anderer Komponisten für sein Instrument zu bearbeiten. „In das Album der Fürstin Metternich“ WWV 94 ist der Originaltitel eines kurzen hochromantischen Klavierstücks, das der bewunderte Meister Richard Wagner 1861 schrieb, damit der Tradition der „Albumblätter“ folgend, die sich Künstler und Personen der gehobenen Gesellschaft gegenseitig widmeten. Wilhelmjs neu arrangierte Violinstimme hat Miriam Terragni hier auf die Flöte übertragen, ebenso wie die der von Wilhelmj selbst komponierten Ballade, die der Solistin Gelegenheit zu weit ausschweifenden Melodien gibt, in spätromantisch-üppiger Harmonik des Klaviersatzes begleitet.

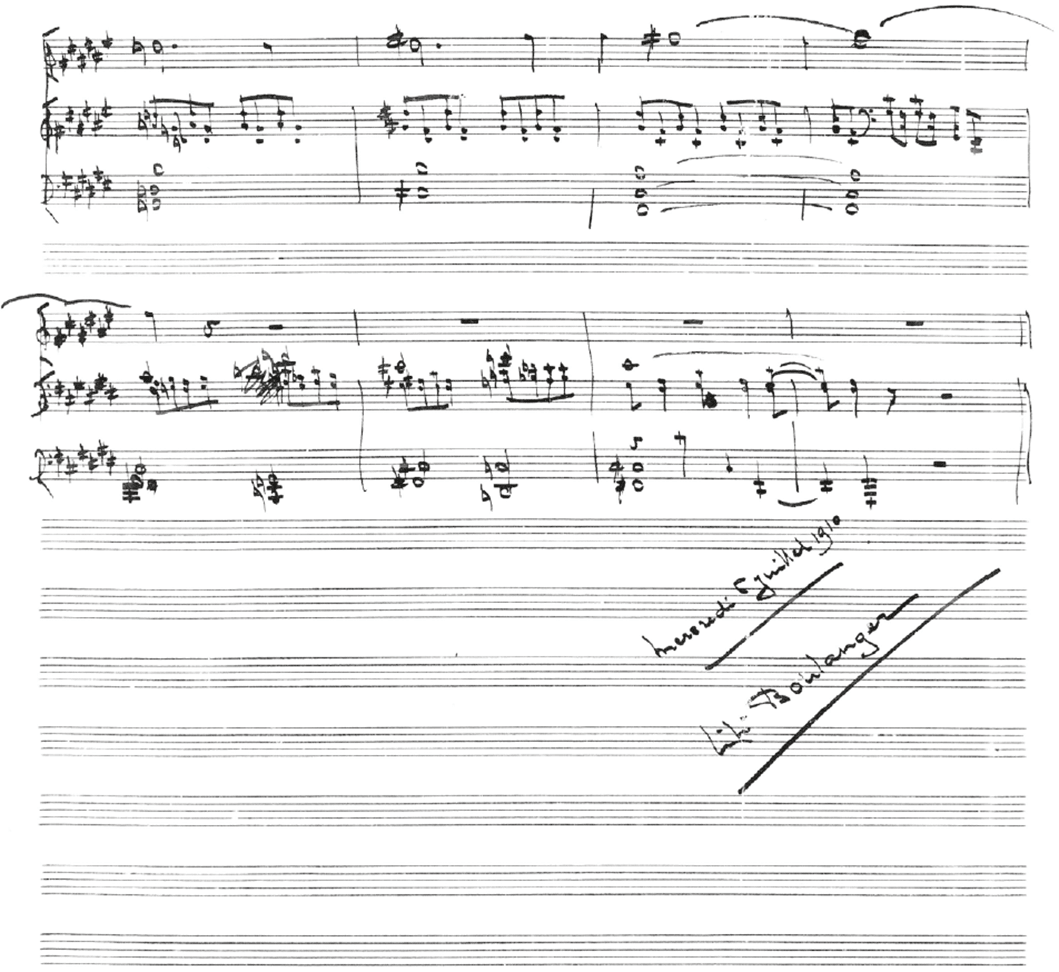

Die Flöte spielte im französischen Repertoire schon vor Jahrzehnten eine bedeutendere Rolle als im deutschen; so lag es für die Solistinnen nahe, das Programm in diese Richtung zu erweitern. Wohl die bekannteste Komponistin dieser CD ist Lili Boulanger, die hochtalentierte Ausnahme-Künstlerin, die zeitlebens große gesundheitliche Probleme plagten und die 1918 im Alter von nur 25 Jahren starb. Dennoch erreichte sie in ihrem kurzen Leben einige Berühmtheit, besonders durch den Gewinn beim renommierten Kompositionswettbewerb Prix de Rome im Jahr 1913 als noch nicht ganz 20-Jährige. Das Manuskript zum von eigenwilliger Harmonik geprägten Pièce für Flöte und Klavier lag seit Jahren unbeachtet in der Bibliothèque nationale de France, bevor das Duo Terragni/Sarasin es dort entdeckte. Schon eher allgemein bekannt ist ihr Nocturne aus dem Jahr 1911, ein wie hingehauchtes Nachtstück.

Léon Moreaus Dans la forêt enchantée (Im Zauberwald) erklärt sein Programm durch den vorangestellten Text mehr als deutlich:

„La forêt repose dans sa majestueuse solitude…Un vol de Sylphes passe qui la remplit de lumière et de joie; mais un appel lointain retentit, la troupe légère disparaît et la forêt reprend son calme solennel.“

– frei etwa so zu übersetzen:

„Der Wald ruht in seiner majestätischen Einsamkeit… Eine Gruppe von Sylphen fliegt herbei und erfüllt ihn mit Licht und Freude; dann aber erklingt ein Ruf aus der Ferne, das flüchtige Ensemble verschwindet und der Wald versinkt wieder in seiner feierlichen Ruhe.”

Das etwa 11minütige Werk zeichnet diese Szenerie plastisch nach – die Soloflöte steigert sich von der anfänglichen Ruhe im tiefen Register zu flirrenden Höhenflügen, bevor diese Bewegung in der Ferne verschwindet und die Ruhe zurückkehrt. Wie Moreau verbrachte auch Louis Masson einen großen Teil seines Lebens in Paris und arrangierte Musik für frühe Filme; er dirigierte aber auch einige Jahre an der Opéra comique. Eines seiner wenigen Original-Kammermusikwerke ist die Valse Lente, die er für Philippe Gaubert, einen berühmten Flötisten seiner Zeit, komponiert hat. Über dem typischen Walzerrhythmus tritt die Flöte melodisch von Anfang an in den Vordergrund und lotet einen weiten Ambitus aus. Wie die Werke von Moreau und Masson fanden die beiden Solistinnen auch die Deux Morceaux op. 41,1 von Victor Alphonse Duvernoy in Musikantiquariaten der berühmten Pariser Rue de Rome – in aktuellen Verlagsausgaben sind sie nicht mehr zu finden. Duvernoy war vor allem als Klaviervirtuose und -pädagoge bekannt. In den beiden Stücken kommt folgerichtig dem Klavier nicht nur eine begleitende Funktion zu, es trägt vielmehr als gleichberechtigtes zweites Soloinstrument viel zur thematischen Entwicklung bei. Das gewichtige Lamento und das federleichte Intermezzo bilden dabei einen reizvollen Kontrast gegensätzlicher Ausdruckswelten – damit schließt sich der Kreis, denn auch diese beiden Werke bestätigen den Leitfaden für die Programmzusammenstellung, die Musikerinnen so formulieren: „Alle Stücke zeichnen sich durch eine fantasievolle, farbige und freie Kompositionsweise aus.“

Thomas Jakobi

musicalifeiten.nl

Uit allerlei hoeken en gaten van het vooral laatromantische repertoire sleepte met gevestigde duo van fluitiste Miriam Terragni en Catherine Sarasin repertoire bijeen om dat vervolgens eendrachtig en sprankelend voor te stellen. Het gaat om meer dan salonmuziek en voor veel werken wordt een behoorlijk beroep gedaan op virtuositeit en expressievermogen. Op de eerste cd gaat het voornamelijk om bewerkte, bekende operamelodieën (aardig voor een blinddoek raadprogramma om de herkomst te noemen), de tweede biedt de mogelijkheid tot een vluchtige kennismaking met Max Meyer-Obersleben (1850-1927) en Léon Moreau (1870-1946) wiens 11’02’ durende programmatische bijdrage al licht impressionistisch klinkt.

Was dit repertoire destijds vooral bedoeld voor amateurmusici? Het is goed het nu eens heel gaaf door professionals te horen spelen.